课程思政优秀案例系列报道:

“四位一体”创新育人---《环境监测》课程思政教学案例

《环境监测》课程注重理论知识与实践应用的联系,要求学生掌握“水、气、土壤、噪声”等环境要素监测方案的制定与实施,并能够结合监测数据结果,最终制定针对性的整治方案,培养学生运用理论知识解决复杂环境工程问题的能力。

(一)课程思政教学设计总体思路

该课程教学内容紧扣当下社会环境热点,结合实际环保事件,将环境监测技术与思政教育紧密结合,做到思政育人与专业知识的有机融合,力争在教学过程中以润物细无声的方式影响学生,发挥课程的育人作用。结合真实环境监测场景与任务指令,构建项目式教学模式,提升学生的综合职业素养。利用信息化教学平台,实施过程性考核,持续追踪学生的学习成效,并动态改进教学策略。综合上述思政教学思路,本课程主要从提升环保意识、培养职业素养、强化责任担当、培植家国情怀等方面着手深入挖掘思政元素,培养“有能力、有担当、有情怀”的环保行业生力军。

(二)思政元素挖掘与教学实施

结合《环境监测》课程教学内容,深入挖掘思政元素,将思政育人植入到具体的监测理论知识、检测技术解析教学过程中,并借助丰富的教学活动实施凸显思政育人成效。以下为《环境监测》课程部分章节思政元素挖掘与教学实施的对应关系示例。

表1 《环境监测》课程思政元素挖掘与教学实施对应表示例

|

教学内容 |

课程思政元素及资源 |

教学组织与实施 |

|

●水环境监测方案 ●水样采集和保存 ●水样预处理 ●物理指标检测 ●金属污染物检测 ●主要阴离子检测 ●营养性物质 ●有机物综合指标 ●底质监测 |

严谨求实:围绕“地表水体监测方案的布设”等重难点内容,引导学生清晰认识监测工作对环保的指导性意义,唯有严谨求实的工作态度,方可制定行之有效的整治方案。 思辨能力:围绕“四类监测断面的设置”设置课堂习题,组织辩论,培养学生的思辨能力。 职业素养:以“2021年广西龙江镉污染事件”为切入点,多维度分析、解读该事件的始末、危害及后续的整治措施,进而强调监测方案的现实意义,并分析环保工作者职业素养的重要性。 职业理想:邀请常年工作在监测一线的环保工程师,向学生展示一线监测人员的工作日常及专业操作,坚定学生的职业理想,强化学生的专业自信心。 |

♦校内教学: 课前:案例分享-2021年广西龙江镉污染事件;线上自主预习 课中:案例导入-河南省卢氏县“铅中毒”事件;参与式学习;课堂练习-实际水体监测断面的布设。 课后:个人作业、课外拓展阅读-全国城市黑臭水体整治信息发布平台 ♦实践练习:鼓励学生应用“水质指标COD测定”相关理论及实操知识,积极参加“全国大学生市政环境类创新实践大赛”,提升专业实操技能 ♦校外一线专家讲座: 邀请行业一线专家开展校内知识讲座——《环境监测中有机物污染物检测技术介绍及案例分析》。 |

|

●大气与大气污染 ●大气监测方案 ●大气采样方法 ●大气环境监测分析方法 |

社会责任感:通过案例分析,理解空气质量指数(AQI)的概念、内涵及计算方法,引导学生评价生活周边的环境空气质量,关注首要污染物及超标污染物,激发学生作为环保专业人的职责使命感,强化职业信念感及社会责任感。 爱国情怀:分析近十年我国在大气环境保护方面的重要举措及成果,激发学生的家国情怀,提升环保意识。 |

♦校内教学: 课前:经典推文-碳中和、碳达峰名词解读科普;自主预习 课中:参与式学习-大气监测方案的制定与实施;课堂练习-雨课堂;自主分享展示-市售空气净化器性能对比分析。 课后:综合性大作业-市售空气净化器性能对比分析;课外拓展阅读-生态环境公报;个人作业-空气质量指数(AQI)的计算,空气质量的评价,以及污染整治对策建议。 |

|

●土壤和土壤污染 ●土壤环境质量标准 ●土壤样品采集与保存 ●土壤样品预处理 ●土壤污染物监测方法 |

恪尽职守:以第三次全国土壤普查(2022年-2025年)的工作安排及推进流程为核心,引导学生分析土壤环境对人体健康的重要性,进而强调监测人员严谨求实、恪尽职守的工作态度。 工匠精神:围绕“土壤样品的采集与处理”,解读监测工作的重复性、繁琐性,结合一线监测人员兢兢业业、坚守岗位的工作经历,在学生心中培植工匠精神,深化职业操守。 责任担当:从土壤样品的采集、流转、制备、保存,到测试及质控操作全流程,强调监测结果的准确性、严谨性,以及监测人员的责任担当和职业操守。 科技报国:在掌握土壤监测技术的基础上,拓展土壤污染防治最新前沿技术,激发学生的创新意识,同时引导学生树立科技报国、科技强国的职业抱负。 |

♦校内教学: 课前:经典推文-第三次全国土壤普查;线上自主预习 课中:案例导入-广西大新县重金属污染事件;小组讨论-土壤污染的危害;参与式学习-土壤监测方案的制定与实施;自主分享展示-校园内某区域的土壤环境监测方案的制定;头脑风暴-土壤污染防治的措施;总结-思维导图。 课后:综合性大作业-选定校园区域内土壤环境监测方案的制定;课外拓展阅读-农田土壤环境质量监测技术规范 ♦校外一线专家讲座: 邀请行业一线专家开展校内知识讲座——《土壤监测流程及注意事项》。 |

(三)课程思政教学实施与方法

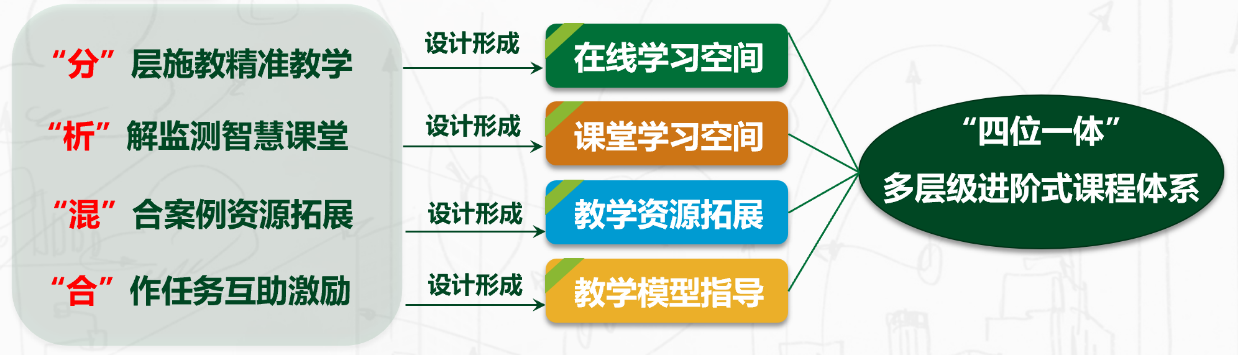

《环境监测》课程坚持以学生为中心、以产出为导向,深化课程教学模式与思政育人创新改革。本课程提出“分层施教精准教学”“解析监测智慧课堂”“混合案例资源拓展”“合作任务互助激励”的教学设计思路,设计形成“在线学习空间”“课堂学习空间”“教学资源拓展”“教学模型指导”“四位一体”的多层级、渐进式课程体系,逐步强化思政育人成效,形成思政育人新模式。

图1 《环境监测》的“四位一体”课程体系设计

其一,在线学习空间的构建,通过引入国家级、省级优质教学资源,帮助学生梳理学习章节中的重点、难点知识板块,积极带动学生主动思考,培养学生应用专业理论知识解决复杂环境工程问题的能力,基于企业需求,向社会输出实践性、专业性更强的环保行业生力军。

其二,该课程的教学流程与活动设计基于两个教学模型。教学过程采用BOPPPS模型设计,将教学活动的开展分配到线上线下和课上课下,利用渐进式、多层级的教学活动加强学生深度学习。教学活动采用ARCS模型设计,利用任务引导调动学生的积极性,师生双向多轮反馈保证了课程的持续改进和不断创新。

图2 课程教学BOPPPS模型

图3 课程教学ARCS模型

其三,拓展内容基于三个教学资源库。首先,建立了典型环保案例解析库,强调监测知识在解决实际复杂环境工程问题过程中发挥的重要作用,坚定学生的职业理想与专业自信。其次,积累了与监测知识点相关的公众号科普文章,最新环保政策解读等知识点超链接库。再次,建设了蕴含监测哲理的思政案例库,在课程的全时间、全空间融入思政元素。

其四,本课程的课堂学习空间基于两种形式打造。针对内容多、易思辨的知识点,采用课堂辩论教学模式,鼓励学生表达自我。针对强调实际应用的知识单元,采用小组展示教学模式,课堂分享展示并互评,锻炼合作和表达能力。

图文:赵君凤

编辑:王晓洲 审核:伍晓春 终审:廖才祥

地址:四川省成都市锦江区静安路5号[访问后台] 邮编:610066 联系电话:028-84760802 |